子牙河畔

一

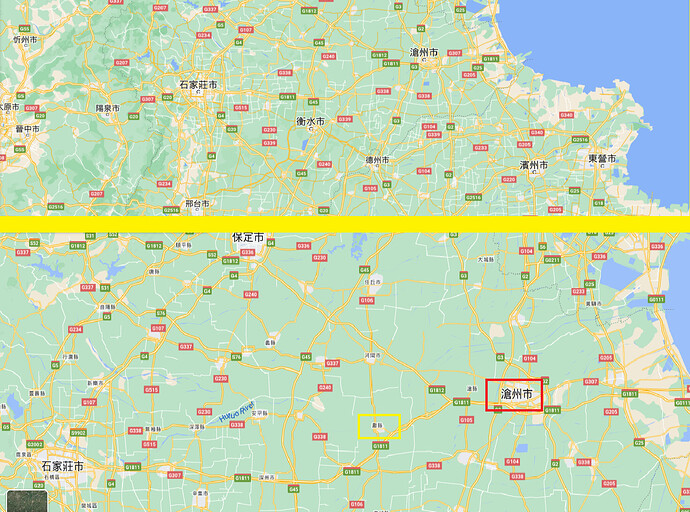

那是在1967年的元月,文革步行串连的归京途中。一路上翻山越岭的,已经有两个多月的行军经验,这时候走在华北平原的坦平大道上,早就只是孤身一人,几乎每天都是赶个百二百三的路程。只是到德州的这一天,只按计划走了七十华里,于是下午两点左右就到了目的地。

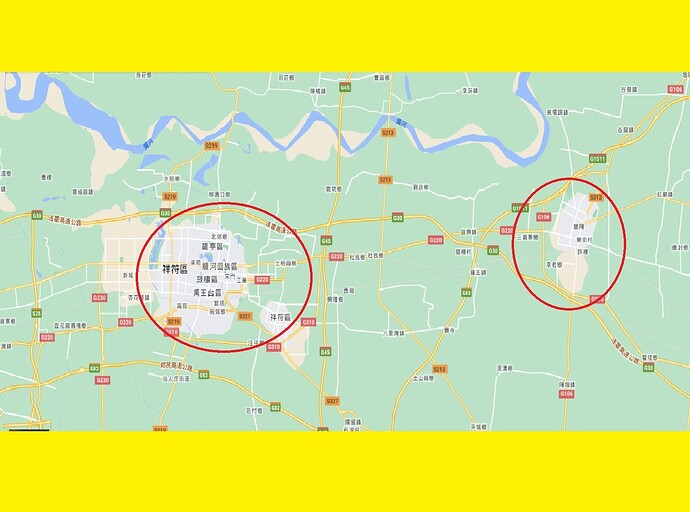

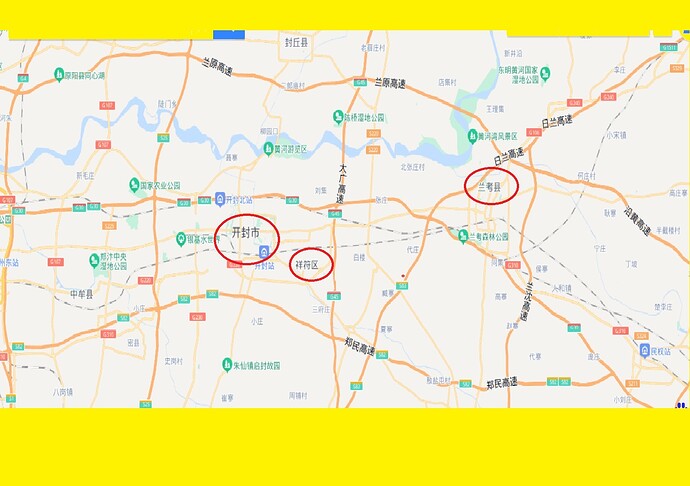

离开河南开封以来一直只经过村镇县城,山东的聊城市也只是从旁边过了一下,这次到了德州,才是又进入了一个像样的大城市。这里条件当然稍好一些,于是洗了个澡,美美地睡了一觉。第二天天不亮就出发了。

从火车站沿铁路向北,跟扳道岔的师傅打了个招呼,他居然也是北京人。老乡见面,格外热情,告诉我向沧州方向怎么走,大约天亮能走到一个叫“桑园”的地方可以吃饭。我一个劲地答应着,但心里明白,我不是要去沧州,要去的是献县海河工地。

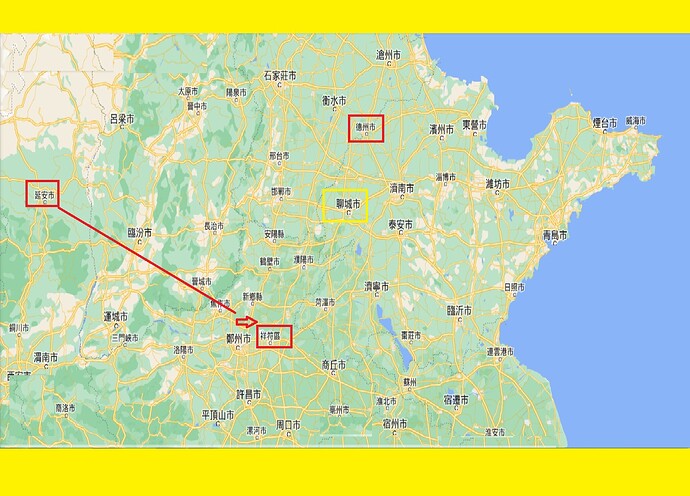

这是我们离开北京时长征队定的计划:从北京走到延安,再从延安走到河南兰考,返回北京的路上在献县海河工地参加义务劳动,春节前回到北京。全程五千里,具体过程的回忆另文详述。

出发时共四个人,到了延安就只剩下三个,而离开延安时又有一个人坐车直接回了北京。我和另一个人在到郑州前走散了,我在郑州找了他两天,在开封又找了他两天,到兰考才在红卫兵接待站查到他的名字,却是已经在前一天离开了。我不误时机当晚就出发,想要追上他,但一路的接待站查过来,再也没见到他的踪影。

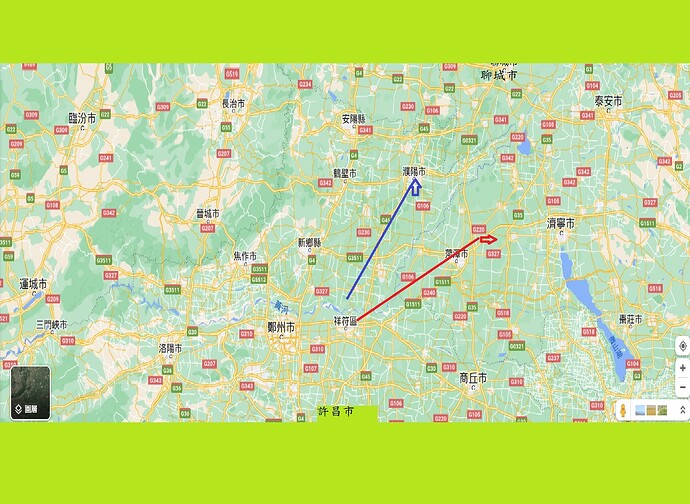

后来回到北京才知道,那个家伙没按计划走菏泽进山东,而是过黄河走濮阳,然后进河北,到衡水以后也坐上长途汽车,溜回去了。就是这样,长征队就只剩下我一个人。

尽管当时还不知道只剩我一个人,还是按计划,离开德州的当天晚上到河北的阜城,次日就到了献县。希望在“一定要根治海河”的工地能和他会合。

二

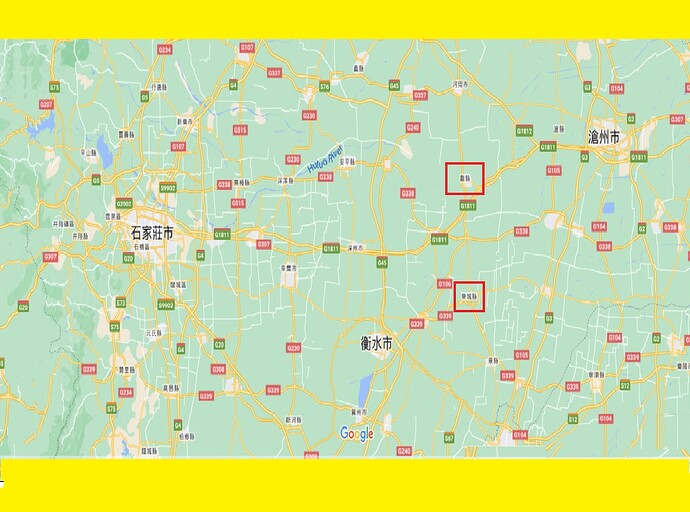

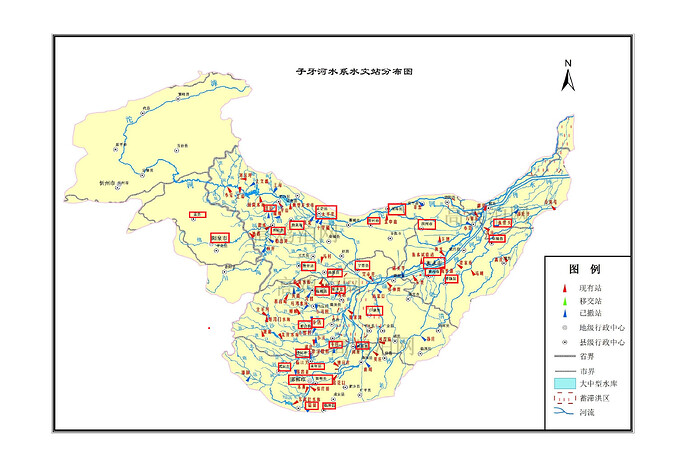

打听好了以后,从县城向西步行到了海河工地指挥部,这里的工地,早就知道是开挖一条子牙新河,分流海河水系。不过在指挥部仍然没有打听到有另外的北京中学生来参加义务劳动。或许已经追到他前面,先他一步到这里。只有在这里按计划停留,看看能否等到他。

指挥部没让我去挖河,安排我到双岭营,跟双岭公社来的民工们一起烧石灰,同吃同住同劳动。

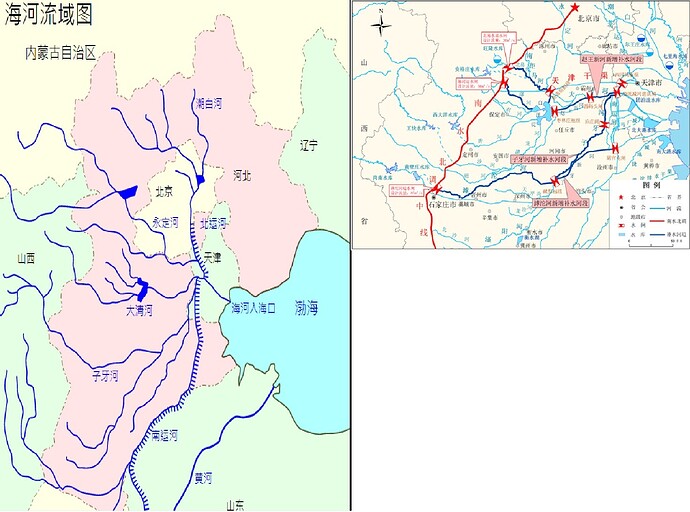

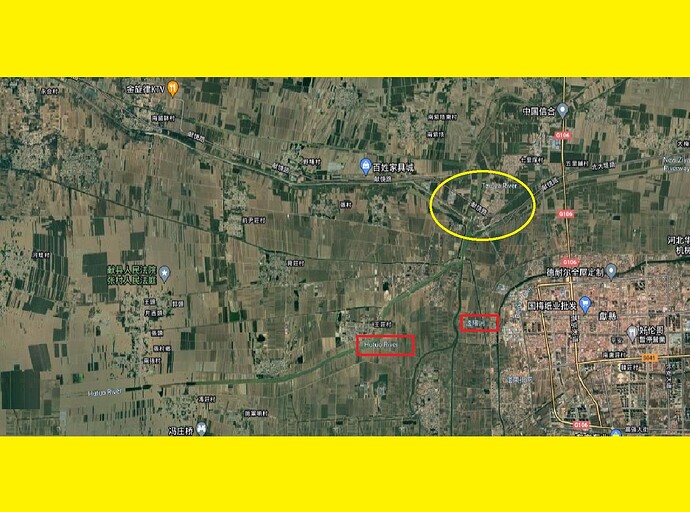

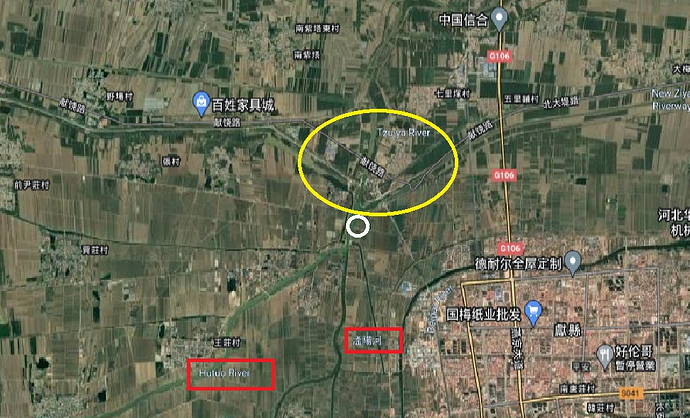

地图上能看得很清楚,滹沱河与滏阳河汇合以后就叫作子牙河。当初地理课上就学到,汇合天津海河的有五条河,分别是:潮白北运河、永定河、大清河、子牙河、漳卫南运河。其中的子牙河早有耳闻,但不知道这条河名字的来历。“太公钓鱼”记得是在渭水,这个地方离当初姜子牙活动的地方远得很呢。

上游两条河汇合后有一段短短的正北方向河道,然后才折向东北方向。我们干活的工地就在这段正北向河道的东河岸,而且离上游的滹沱河、滏阳河交汇口很近。岸边堆满了大块的石头,据民工们说,是从获鹿用船运来的。这个双岭营的任务就是用这些石头烧石灰,每天干的活,除了装窑出窑,就是砸大石头。

开始时,初来乍到的我,理所当然地被分配去抬大筐,装出窑。那时我才知道,小时候玩的泼上水就会发热炸裂的生石灰,原来是这样烧出来的。那石灰窑的大模样跟砖窑差不多,里面是铺一层石头,再铺一层煤,这样一层层铺起来,铺满就可以点火了。温度没有砖窑那么高,所以两座石灰窑一窑一窑地装了出,出了装,连续地运转着。烧好的石灰也是供工地上筑堤坝所用,到底拉到什么地方去就不用我们操心了。

大约干了三天的装出窑,在我“希望干重活”的要求下,终于让我去抡16磅的大锤砸石头了。在小说《欧阳海之歌》中,有一段专门描写的就是抡大锤,这个活颇能体现一种年轻人的英雄气概。虽然小说中写的是打钢钎,这里不一样是砸石头,但照样能找到“举起似弯月,落下如流星”的感觉。

就这样,砸石头的活一直干到我离开。

三

河边运来的大石头块块都在二百斤以上,砸石头,就是把大块的石头砸成比较小的块,这样在石灰窑中就比较容易烧透。这活看来似乎简单,但也不是光凭力气就可以蛮干的。我当时还不满二十岁,凭着在学校练体操的臂力,一上来不管三七二十一抡圆了就砸,那崩起来的锐利石屑打到脸上、嘴上,毫不留情地被打得皮开肉绽,鲜血直流。来自双岭公社的民工伙伴,不怀好意地开玩笑说:你来月经了?

这还不算,那大石头被砸得太碎,装窑出窑费时费力不说,还使得窑中气流不通畅,仍然不符合要求。

干了些时候才知道,每砸一块石头前,都要把石头翻过来翻过去地看。这种石灰岩在学校地理课中学过,属于“水成岩”,因此也有它的纹理层次,要认清它的层次方向,顺着纹路去砸,才能达到事半功倍的效果。

下锤的地方平,才不容易溅出石屑,所以下锤前要先寻找落锤点,而这个点所在的位置应该是与层次方向垂直的一个平面。这样把大石头翻好垫好,让落锤点的位置朝上,才真正是做好了准备。锤要准确地砸下去,每一下都要落到这个点,这样大约砸个十几下二十几下,一旦听到响声不一样,就是石头已经裂开。这时虽然还不能看到裂纹,但也不能再使足力气砸,否则很容易砸得过碎。再用锤还在刚才的落锤点轻轻地震几下,那大石头就嘎啦一下子开了。这一步完成以后,就可以继续把稍小一些的石块砸成要求的大小。

掌握了这些门道,民工伙伴们说:你是“老太太抠屁眼——摸着门儿啦!”

只有砸完了一整块大石头,才可以稍微喘口气,再去搬下一块大石头。那河边留着那么两块最大的石头,却是谁都懒得去动,因为都在三百斤以上,谁也不愿意尝试要砸多少锤才能开。

四

子牙河畔的劳动和生活是单调的,不过和后来参加的泗交水利相比,管理还是比较有序。大概是工程级别的原因。泗交水利不过是个县级工程,根治海河,可是国家级的呀。

这里不但住宿有专门的“干打垒”,而且里面有炕有取暖炉有煤油灯,地方也相当宽敞。而泗交那地方,我们天井连住的是林业局的树种仓库,连地铺都没有现成的,一切睡觉问题都要自己想办法解决。

泗交水利的人是后来在我的影响下开始了早上的出操,而子牙河工地是有规定的早上出操。跑步时高喊的口号之一,就是毛泽东的“一定要根治海河”。工作程序的调配也比较合理,衔接紧密,烧好的石灰每窑都能及时运走,工具原料也从来没看到短缺。

吃饭也和后来的泗交不一样:没饭票,虽然吃得非常简单,三餐都一样,平时基本上都是玉米面加熬白菜,但饭菜都不限量。可见工程指挥部还是有经济力量的。

玉米面蒸出来,不是窝头,民工叫做“捧子”。形状是两个带手指头印的球面,下面平面挨着笼屉。他们说这是1958年大食堂发明的。一个一个捏窝头太慢,为提高效率,和好的玉米面两手捧出来往笼屉上一墩,就是一个。所以就叫了“捧子”。

在子牙河工地的两周期间,还有一次批判大会和两次外来业余宣传队的演出。批判大会大概是为了突出“阶级斗争”而安排的,那些受批判的人鬼知道都是些什么人。不过还真的记住了其中一个人名,因为台下不断有人领着高呼的口号就是:“打倒于相坤!”“于相坤不老实!”“砸烂你的狗头!”

那年头,基层领导统统被揪“走资派”。《炮打司令部》指定“1962年的右倾”(七千人大会)和“1964年的形左实右”(四清)中,和刘少奇跑的基层领导都是“资产阶级司令部”的人,也就是所谓“走资派”。不过献县揪斗“走资派”,不像运动初期北京揪斗黑帮那么激烈。口号喊得也挺凶,但台上的“走资派”没有人按脑袋,不需要“低头认罪”。

演出看的两次,第一次的水平很低,大概是来自沧州地区某个县;第二次的还可以,好像是天津附近的什么地方,那天津快板“三个美国佬”说得还挺地道。

五

在子牙河畔的海河工地上,最令我骄傲的就是吃饭了。那应该是这辈子空前绝后的饭量。

虽然在学校的时候也偶有放开大吃的时候,除了那一顿八两粥的尝试外,甚至还有过一顿吃下二斤一两的记录。不过比起在这里的饭量,实在属于“小巫见大巫了。

在这里,某一顿饭的“冲击”只有那次腊月二十三包饺子,也算不上“惊人”。真正惊人的是顿顿饭匀着,每顿都坚持不懈同样的饭量。工地灶上玉米面的“捧子”,份量也还是二两一个。那时候的我还不到20岁,也搭上“长征”路上消耗大补充少,在这儿的一天三顿,居然每顿都是非常均匀的五个“捧子”,从来也不会少吃半个,让那些民工们惊叹不已。

只有一顿吃的是饺子,算是唯一一次见到的白面。腊月二十三是北方“小年”,送灶王爷“上天言好事”的日子,大家凑在一起包。那些村里的小伙子不会像我一样擀皮,我是正规的右手擀左手转,他们两手擀,再停下转向。没有人能有我的擀皮速度。那次跟他们学会了剥蒜皮的诀窍:要先用菜刀拍了以后再剥——反正是要切成蒜末,连皮一拍,蒜碎了皮基本完整,蒜里的水分渗出隔开了蒜皮。哪怕再小的蒜瓣(那时候也怪,供应普通老百姓的蒜就没有整头的,全是细小的夹缝中的蒜瓣),也毫不费劲地很快剥好。

那次的饺子馅,是连肉皮一起切进去的猪肉,这样的馅也是仅仅吃过这一次。也都是肉发下来,民工自己切碎。不过还是大发口福,一顿干掉了74个——香!解馋!

临走时算了一下伙食帐。义务劳动,伙食费是免交的。但粮票不能少交:按每顿1斤,每天3斤,14天交了42斤粮票。远超一个月的定量标准——记得当时是32斤。

六

民工都是来自双岭公社不同大队,其中没结婚的小伙子只有两个人,一个叫郭焕全的跟我同岁,个子比我略高一些,我们俩特别好。除了干活的时候经常一起搭伴抬筐,还经常在一起聊天打闹。但是无论在工地还是在宿舍,他从来就不是我的对手,没两下子就被我按在下面不能动弹。我后来回到北京以后还跟他有过信件往来,给他寄过毛主席像章。1996年在安徽马鞍山的旅馆里遇到两个献县乡镇企业的人,居然还认识这个郭,得到他的一些消息。

那时的郭焕全一副孩子模样,却是成天叼着个旱烟袋。那时才是1967年的年初,我大约是1969年春节在夏县,才真正学会了抽烟的。所以那时候,我也不会抽他的烟。

在子牙河畔的工地上,真正知道了这些离家的民工更是天天说不完的下流话。在四季青劳动期间虽然也有体会,还是不如这里更猖獗。

跟在四季青劳动时一样,对他们的这些话都是听而不闻,假装不懂,更不可能跟着搭言掺和。以至于有一次晚上我躺下没及时睡着,听到他们讲起了“荤笑话”,里面提到一个对男女之间的事情什么都不懂的大姑娘,居然还说“就跟我们这个小张一样的”。

尽管那时候这方面的知识极度贫乏,但也还不至于傻到那个程度。

七

春节一天天临近了,民工当中人心惶惶,留在工地的人也越来越少。我也非常清楚,民工们基本上都是要回家过年的。我自己也是离家多日,而且按照原来的计划,我也应该是完全没有违背。我定下了自己离开的日子。

那天在工地指挥部算完了伙食账,回到宿舍打好行装,背上背包就又踏上了征程。那条路离子牙河畔的工地不远,那两个没结婚的小伙子远远地看到我,我向他们招招手。看到工地的头向他们说了些什么,大概是允许他俩来送我一程,他俩向我跑过来。

我拔腿就跑——还是别送了。送君千里,终有一别,何必为我耽误工程呢!直到回头看到他们不再穷追,我再次招手,他俩也招手,我才迈开大步,向着北京的方向前进了。

11月份离开北京,几个月不洗澡,还是到献县之前一两天在德州洗的澡,可是都没染上虱子。仅在子牙河畔的工地上,天天和老乡们住到一起,14天时间已经是满身虱子。

离开工地走了没多远我看到,在我们干活不远的下游,已经开挖了另外一条分流的河道,可以相信那就是分流的子牙新河。从地图上看,那子牙新河的下游,很可能还要流经黄骅入海。

别了,子牙河,别了,沧州的这块土地。在这里,我见识了国家级的海河工程,熟悉了河北平原上的农民,认识了很多农民朋友。在这里留下了足迹,流过了汗水。我怀念着这块土地,怀念着这里的人民。

【注释】相依为伴的两个人,却也能“走散了”。现在说起来很多人会难以理解。

其实整个“长征”路上,走散经过了若干次。那时候,即便是山间小路,整条路上往往还能见到步行串连学生,其中不乏女生。那么如果需要方便,就要离开道路找个稍隐蔽的地方解决。解决完了就增快步伐,力图赶上。可是钟点相近的时候人家往往也一样有“三急”要处理,这样走着走着,如果看不到人,就无法判断同伴是在前面还是在后面。也无法联系,不是现在人人揣着手机。

只是几次走散,晚上到达目的地就又重新会合。如果是过村镇小地方,很容易就到了一起。那次到太原是半夜,也是走散了。不过太原有个总接待站,只要是在那里登记的都能查到,就这么一查一找,就又会合了。

最后一次走散是沿着铁路线,在到郑州的前一天。两个人已经不见面了,我一个人走到傍晚,看到荥阳,觉得离铁路线太远,还要走很多冤枉路,就没有去荥阳,而是继续前进,到了离铁路很近的503厂才停下。503厂是个电解铝厂,到处堆放的是铝锭。住在场部招待所,住宿条件干净整齐。那个同伴很可能住到了荥阳。

按照出发前的约定,每到大城市要停留两三天,一是要休整,二是要实施“革命串连”活动,了解当地的文革形势和发展。我在郑州住在农学院,也去了几个接待站查找,都没有他的登记。到开封还是如此。本以为无论如何兰考这个目的地还是能会合,没想到他提前到,不等我到就先成离开。更没想到他没按计划的路线走,我一路追去,每到一个地方就查找登记,全无踪迹。

直到回了北京遇到他,才告诉我:病了,从衡水坐长途汽车回了北京。为什么不在兰考等我会合?我觉得这应该他主动说的,他却不说。我怕他有什么尴尬的原因也没再追问。

结果2017年他去世了。为什么不在兰考等我会合?就成了一个永久的无头案。

我日后判断他衡水到北京,应该不是最开始的乘车路段,开始应该是在濮阳。

因为我也病了,病在1967年1月14号的晚上。那天很大的风沙,衣服根本不挡风,眼睛里简直就是在和泥。估计他也是那天病了,而且会勉强到达濮阳。

我是不知道什么人发现我有病,夜里给我多压了一床被,第二天早上奇迹般地好了。天气也转好,我就正常上路,继续我的追赶行动。但已经是南辕北辙。