伦敦人擅长的,不是躲雨,而是把“糟糕的天气”变成一种艺术。占地120公顷的皇家植物园(Kew Gardens),正是他们把“阴天”玩出花来的最佳处所。

位于泰晤士河畔的这座植物园,就是真正的植物联合国。这里可不止温情玫瑰与英国橡树——来自五大洲的花草树木在此扎根,连亚马逊的睡莲、喜马拉雅的杜鹃,都心甘情愿在伦敦的雾气中落户。走进园中,你仿佛穿越到一个绿色星球的博物馆——而这些“展品”,会让人瞬间心旷神怡。

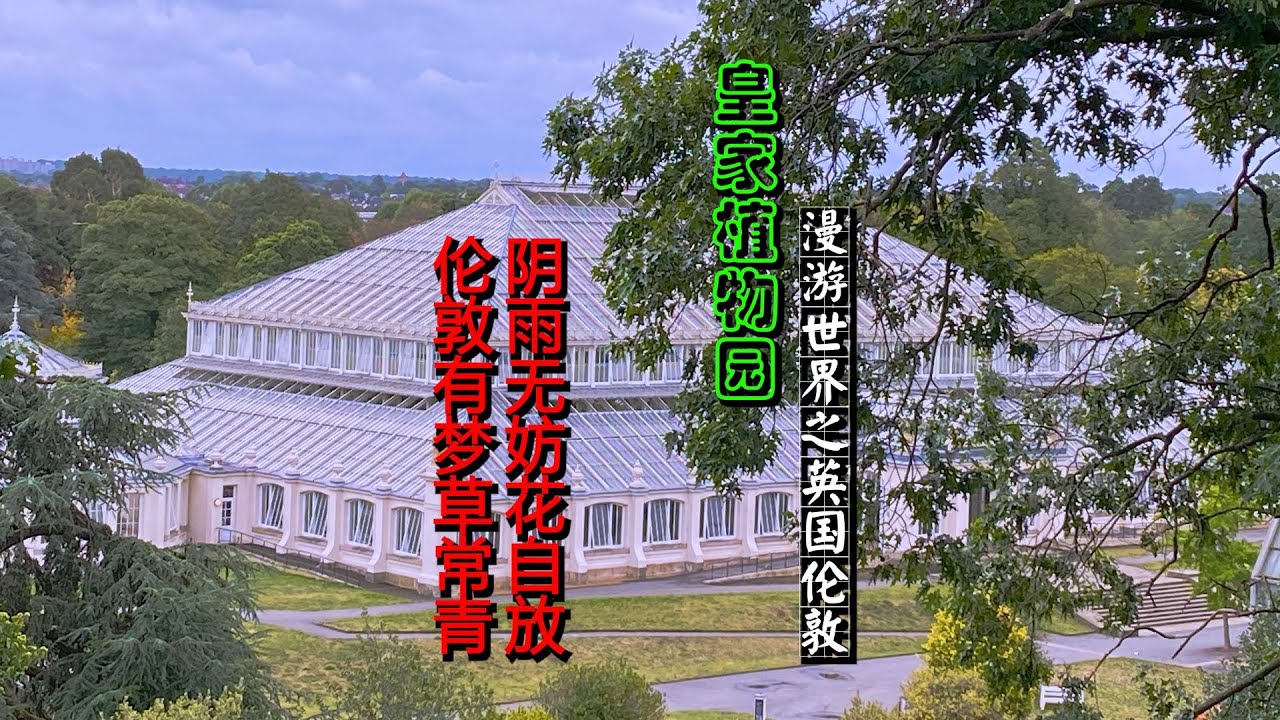

园内最著名的地标,是这座维多利亚时期的棕榈温室(Palm House)——一个巨大玻璃肚子的宫殿。里面热得像桑拿房,只需几步,你就能从伦敦的秋天,瞬间抵达赤道的丛林。空气湿得能拧出水,植物高得几乎碰到天花板,让人怀疑是不是误闯了侏罗纪公园。

喜欢登高的游客,决不能错过树梢步道(Treetop Walkway)。它把你带到离地18米的空中走廊,脚下是翻滚的绿浪,松鼠在眼前的枝叶间跳跃,孩子们在风中笑闹。若遇秋风劲起,连大老爷们也会立刻变身“扶手党”。

春日的嫩绿令人心喜,夏天里蜂舞蝶飞;到了秋天,蘑菇展、南瓜节轮番登场,让人联想这里其实是园艺界的迪士尼。而园中世界顶级的植物标本馆里,白发教授依然埋首于两百年前的叶子,为它写下新的标签——这份认真,让人肃然起敬。

总之,皇家植物园不仅是伦敦的“氧气工厂”,更像一位戴草帽的老绅士:学识渊博,风趣可爱。它告诉我们——在阴雨连绵的伦敦,你总能看到世界上最灿烂的花。

B站:

油管:

wubao

(梧葆)

2

伦敦人擅长的,不是躲雨,而是把“糟糕的天气”变成一种艺术。

位于泰晤士河畔的这座植物园,就是真正的植物联合国。

这还是第一次看到。

这也是第一次看到。

我妹妹在雨中拍摄了温带植物馆,我自己现在懒得淋雨拍摄了。

由此想到:伦敦的气候的确够呛,但伦敦人应付大自然,用温室让别处盛景搬家来伦敦,应该算是现代植物学研究的创举。

wubao

(梧葆)

4

山中走21天 五百公里行军跨5县市

当年500公里行军,午夜十二点整正式出发,正值台风大雨夜晚,风雨交加中,一路沿着台3线往竹东山区前进,累了就倒在雨水中小憩;五十年过去了,如今回想起来,那是多么难忘的记忆啊~

以前 师对抗 一师由南往北 一师由北往南 走到皮开肉绽!

住野外太阳从早晒到晚 下雨时地都烂泥巴 脚就泡在烂泥巴里 从早泡到晚 晚上泡到天亮 军用帐棚都泡在烂泥巴里 我们就睡在烂泥巴中 很苦 吃饭时都配风吹沙 又闷又热 又累 吃也吃不好睡也睡不好 当时真的苦

当年我们从杨梅、新竹、下 台中、东势、进梨山、青山到宜兰头城、北回、三峡回杨梅

不止500公里

走到梨山 拿起一块石头丢向梨山的牌子

骂一句 他妈的

第一次到梨山是走路上来的

那时下大雨凌晨二点

走过中央的山脉 遥望玉山和蓝天

爱人就在眼前 许下一份心愿

爱就爱到永远 爱就爱到天涯

要和玉山一样高 要和蓝天一样远

今生今世不改变 今生今世不改变

500公里行军,然后就到金门塔后 再到古宁头

当年当兵的众人回忆。

大陆这边我们这一代人,比如“拉练”,“上山下乡”,等都经历过,用风和雨、云和月、泥与土调教了我们。

我们的下一代,基本上都没有实打实的生活磨练了。

现在美国的大多军人,也是没什么 苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身的调教的,一样打遍全世界。为什么?时代不同了,武力对抗中体力的因素不是那么重要了。

台湾的情形我不知道,大陆这边,随便举行一场活动,5-6个人的小组,指挥几千架上万架迷你无人机的活动就如我们当年小巷子里玩玻璃弹珠一样轻松自在。

战场上对付拳王泰森,肌肉男史泰龙这样的超爆体格,纤小的男孩女孩手持遥控器就可以了。