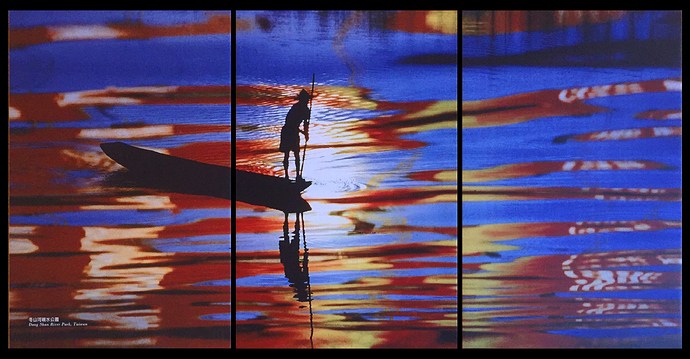

前天在一飯店內的牆上 , 發現這樣一張圖 .

這張圖被斷開成三部分 , 俺想接合起來 , 但弄不好 .

接圖非俺所長 , 木匠兄可否幫忙一下 ?

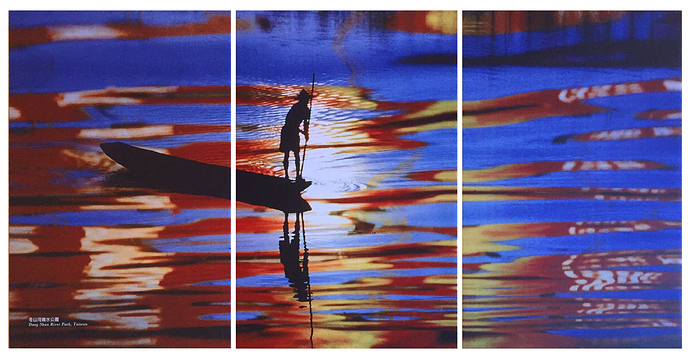

哈,這個不怪你弄不好,因為原圖就已經被剪切掉了一部分。我當然可以用畫筆將原來製作時剪切掉的部分畫出來,但很難天衣無縫的。

我的處理方法是:

1。複製成三份,左中右

2。將左中右的梯形變形還原成長方形

3。微調左中右三塊的相對比例,使之差距減小

4。微調三塊各自的亮度,使之能和諧為一張圖

5。拼成一張圖,完成

調整色調:

哈,這個不怪你弄不好,因為原圖就已經被剪切掉了一部分。

俺想起了一個驚心動魄的故事!但當年只看到被剪切掉了一大部分,只看到一小段。

「一蓑一笠一扁舟,一丈絲綸一寸鉤。一曲高歌一樽酒,一人獨釣一江秋。」

退休老人的心態就應是暖老老這樣。

網上找:

好容易趨到江岸邊,天已黑了下來。日落前,我獨自催著牲口,趨過那片渺無人跡的荒野,我知道靠江邊本有一個渡口,總會找到渡船。

翻過一片密密扎扎的荊棘林子,我可以遠遠的望得見那條煙波浩渺的大江,像條灰茫茫的腰帶橫在眼前。無數白了頭的蘆花,被夕陽映成金紅顏色,風過處驚起大群水鳥,斜斜的掠過頭頂,飛入西邊的霞影裡,變成小小的、逐漸隱沒的黑點。

在這荒江古渡的蒼茫暮色中,面對著陌生而遼闊的天空,令人憑添無限淒涼之感。但那只是極短暫的一瞬。日頭沉落,四野黯黑,第一顆朗星照亮模糊的路影。

風勢又緊,刮響那邊沙汀上的蘆葦,沙沙瑟瑟,瑟瑟沙沙。偶爾有夜梟撲翅飛過,空留下怪異的鳴聲。我翻下疲乏的牲口,躺在簑草上喘息一陣,然後,站立起來,想從蘆葦的空隙處,尋找那古渡的位置。

想不到深秋的天氣竟會如此多變。驀然間,一道閃電撕破西南天幕,接著起了沉鬱的雷聲,令我想到夜來可能會有狂風暴雨。尋不著渡船事小,萬一碰上暴雨,叫我何處存身呢?正當進退維谷的當口,猛然發現蘆葦深處的沙汀中,露出一絲忽明忽黯的燈火。

牽了牲口,撥開蘆葦,向燈亮的所在走去。忽然燈光隱沒了,一切重歸黑暗。單聽江面上驚濤拍岸,雷聲隆隆,暴雨可能瞬息臨頭了。轉過沙汀尖角,一個蒼老的聲音喚住了我:「誰呀?」

「我。」我猛然的一驚:「一個遠地來,尋找渡口的過客。」我說。

轉過頭,發覺燈光原是亮自身後,沙汀彎曲處,依住一棵傾斜的老柳樹,有一間低矮的草寮,一個黑影,依樹臨江,張網夜捕。

等我走近時,才看出那草寮僅是捕魚人臨時搭蓋的棲身處所,寮裡有一張草舖,一床破絮,一盞菜油燈和一隻盛酒用的葫蘆。

捕魚人收起他的漁網向我說:「你走錯路了,客人。」

我搖搖頭,顯出不信的神氣;「我自小就聽說這裡有個渡口的。」

「不錯,」他拍著我的肩膀:「很多年前,這兒有隻擺渡的船。」又幽幽的嘆息著:「你來晚了,客人。──喏,那隻船這陣子擱淺在沙汀上,早就腐朽了,你沒聽人講過野渡的故事罷?」

「從來沒有,老爹。」我說:「要不然,我就不會趨過幾十里的荒野來到這兒了!」

「好罷。請你在樹根上拴牢牲口,權且歇上一夜,客人。──明兒一早,我另給你指條路。」

剛坐進草寮,暴雨便來了。那是我生平頭一遭遇到過的江上的暴雨,電閃雷鳴,夾著蘆葦的斷折聲,江濤的咆哮聲,狂風的呼嘯聲,牲口的驚鳴像荒塚中野鬼的嚎哭。

燈光下看那捕魚老人的臉,在蒼白的鬢髮鬍鬚中間,顯露出一條條深深的皺摺,那些皺摺在一種平靜的笑意中舒坦著,顯得鬆弛而垂懸。他絲毫沒有為一步之外的暴雨所困擾,彷彿在他多年的經歷中,已經與江濱的雨夜產生一種微妙的默契。從他深沉的眼神裡,我敢確信。

「喝點兒酒罷,這場雨約莫要落到四更天哩!」他說,遞過他手裡的葫蘆。

「這種江上的暴雨真夠驚險!」喝著酒,我說:「要不是碰上老爹,我就慘了!」

「江上多的是驚險的事。」他意味深沉的說,彷彿想起什麼。

而我也彷彿想起什麼:「您曉得野渡的故事罷,老爹?」

他突然發狂的笑起來,那奇異的笑聲比雷鳴閃電還驚人:「喝完這些酒,客人!」他說:「如果你願意聽,我將告訴你野渡的故事……」

我喝著酒。耳中是雷,眼中是閃。我敢發誓,那是我一生永難忘記的夜晚了。

…………

故事這樣開始:

那條渡船,是他祖傳的家業,他生在船上,長在船上。他爹死後,他就成了擺渡人。

這一帶是荒江,很少渡客。因此,他每天只放兩班船──早渡和夜渡。

他不是酒徒,卻嗜飲幾杯老酒,在江上,要不是帶幾分兒醉,簡直就難以忍受。就這樣,他老了,跟他爹一樣的老,一樣的孤伶。

他有一隻渡船,一張魚網,一隻酒葫蘆,還有很多裝在他心裡的,關於這江的故事。這就是他──那隻渡船的主人。

有那麼一個夜晚,這天打乾閃,響沉雷,頗有幾分落雨的意思。除非冒險的放一趟空船,是不會有渡客的了。船夫繫住纜索,收拾起槳,披上他的雨簑衣,準備找另一條漁船聊天渡夜。

正當這時候,黯黑的江邊有人招呼渡船。

船夫沒奈何,放船過去。渡客只是一個單身人,牽一匹牲口。

「天色不很好,客人。」船夫說:「看光景要有暴雨。若果沒急事,我勸你明兒趕早渡罷!」

「那不成,」渡客說:「我要趁夜渡江。」

船夫見他說得急切,就解了纜,撥動漿,渡船從蘆花盪裡的沙汀中間,搖向對岸去。

起渡的當口,月色分外的好,風打高處吹過,江面上倒蠻平靜。

船夫坐在船頭,專心一意的撥漿。岸客蹲踞在船後捎,手裡攥緊他藍布小包袱,牲口拴在船中間,不停的搖著耳朵,好像不慣水上的波動。

靜默了好半晌,渡客說話了。

「好一條荒涼的江!」渡客好像讚嘆的獨語。

船夫懶得聽,他耳朵有點聾。

「你喝點兒酒罷!」船夫搖著他的葫蘆:「我說頂風的雨,順風的船──你瞧西南角的黑雲,叫東北風一頂,連根都翻起來了。嗨,西南雨,不上來,上來就是落得滿溝崖哩!」

渡客接過酒,他看見月光朗朗的,照得滿江森森冷冷,波心裡盡是叫漿花撥碎了的蘆花的影子和片片銀光。渡客把酒舉到嘴邊,卻沒有去喝,抬頭問船夫說:「噯,船家,你在這江上擺渡有多少年了?」

「我算算看。我今年五十整。有一年算一年,客人。」船夫說。

「五……十……年!」渡客沉吟了半晌說:「那麼,對這條江,你一定曉得很多罷?」

「很多,很多。」船夫說:「但我不曉得你指什麼?風嗎?雨嗎?還是……」

「不,不。」渡客打斷他的話:「我是說,像這樣荒涼的江,總會有些新奇的故事罷?」

「噢,你願意聽些新奇的故事嗎?客人。」船夫還是搖著漿:「對了 ,我記得很多夜渡的客人都要我為他們講些故事,本來嘛,夜渡真夠悶人的哩。不過,客人──」

渡客挺挺腰,打一個呵欠,從腰眼的兜囊裡,掏出兩枚銅子兒,扔到船頭去。

「留著買酒吃。」渡客說:「我不愛聽編出來的故事,你得講個真的。比方一個艄公,駕一條黑船,像水滸傳裡的浪裡白條,謀才害命……等類兒的,有嗎?」

船夫停了漿,撿起兩枚叫月光照得晶亮的銅子。只要用一枚銅子,就可足足換得一葫蘆上好的高粱。為了這個,他必得要搜遍枯腸去找一個故事。

「講吧。」客人說。

「噢,我敢賭咒,那是我親眼看見的事情。」船夫認真的說:「那時候,我還小,我爹獨撐這條船。你聽清了,客人,就是你今夜坐的這條船。也是這樣的天色,也是這樣的時刻,來了像你這麼樣一個單身的客人。」

「哦,那真巧。」渡客說。

船夫咽了口唾涎:「好戲在後頭哩!──那客人也牽了一匹趕路的牲口,上了船,也向你這麼樣,把牲口拴在船艙中間,獨個兒蹲在頭梢頭,一手攥緊藍布小包袱。」

渡客猛然像受了一震,卻笑著說:「講得好,你說,你說。」

「別打岔。──那客人,也掏出兩枚銅子兒來,要我爹講個古記兒聽。」船夫停了漿,讓船趁著水勢,往對岸慢慢的漂,一面轉過臉來,斜瞅著渡客。渡客睜大眼,緊蹙著眉心,一手把酒葫蘆垂在半空,全像聽得呆了。

「好呀,爹就講下去,講水滸傳裡艄公要謀害宋江的故事。講到那艄公颼的一聲,在艙板下抽出一把板刀時──」船夫也煞有介事的揮動胳膊,在半空比劃了一下:

「結果呀,客人──我爹真的抽出一把板刀來啦!我爹就是那種人,要不然,憑什麼在這段荒江面上混呀!我爹說,艄公指著宋江罵道:

『你這廝也算瞎了鳥眼,認不得爹爹我是何等人,快拿出你的金銀財寶來,爹爹就饒了你!』

──說著說著,就伸手去奪那客人的藍色包袱呀!

「那客人一面誇我爹故事說得逼真,一面伸手和我爹拉扯。──我爹鬆了手,指著客人說:

『宋江嚇得面如土色,跪向艄公哀求饒命,你知艄公怎麼說?艄公給宋江兩條路,一條叫著下餛飩,一條叫著板刀麵……』」

「什麼叫做下餛飩跟板刀麵呢?」船艄上的渡客問。

船夫叫打了岔,顯出不耐煩的樣子:「嗨呀,你聽我說──我爹說那艄公說:『呔,諒你也不明白,那下餛飩麼,一個四馬躦蹄將你捆緊,活生生的扔下江去,還能留得一個全屍!若要吃板刀麵那更不消說的,一刀一個乾淨俐落!』

故事說到這裡,我爹惡狠狠的舉起了刀──那客人作夢也不會想到我爹不是跟他講故事的呀,客人。──等我鑽出艙底,那客人沒了,船頭只留下一灘鮮血,一個藍布包袱和一匹好牲口。」

「你爹呢?」渡客問道。

「我爹?」船夫嘿嘿的笑起來:「骨頭統上黃銹了──要不然,我就不會跟你講這些故事了。」

這當口,叫烏雲包圍著的月亮更顯得森冷,江心裡泛出一股刻骨的寒氣,風漸漸的往低刮,船身不停的搖盪著,渡客喝了很多酒,有些醉意,嘴裡不停的誇說:「一個好故事!一個好故事!」

船夫笑著:「我已經跟你賭過咒,這不是故事呀!──你看,這段江兩岸全是蘆花盪子,百十里地沒有人煙,若果今晚上,你遇上我,一個浪裡白條一樣的人物,若果我跟你講故事時真的抽出一把板刀來,你會相信它不再是故事了。」

「就因為你沒有抽板刀呀!」渡客說:「說老實些兒,我這包袱裡倒真有不少錢!──你要像你爹那般樣兒,一刀下去,包袱跟牲口就是你的了!」

「那裡!那裡!」船夫又拾起漿來:「你當個故事兒聽罷!」

「前頭好像見到江岸了哩!」渡客說。

「噢!江岸?早著呢!」船夫望望漸漸壓向天頂的烏雲:「要起大風雨了,客人!」

渡客愣愣的坐著,望著江面上黑雲的黯影,沒有講話。

又靜默了半晌,渡客突然問船夫說:「若果你剛剛講的是真事,我真替你擔心。」

船夫只顧撥著漿,他的耳朵不甚好。

渡客又說:「噯──你聽見了嗎?船夫!若果你碰到一個人,那被害人正是他爹,你說他聽了會怎樣?」

船夫這才聽清了,笑著說:「天下哪有這麼巧的事。」

話未說完,渡客猛可地跳將起來,一隻有力的胳膀死命的勒住船夫的膀子,另一隻手上高揚著一把明晃晃的匕首。

「若果我就是被害人的兒子,你說我會怎樣對付你?──我爹一生闖蕩江湖,誰知卻在陰溝裡翻了船,我打出世起,就立志探訪我爹消息,有冤報冤,有仇報仇,俗語說:『踏破鐵鞋無覓處。』偏巧今晚冤家路窄,咱們算是遇上了!」

「你……你……你要怎樣?客人。」船夫掙扎著。

「我要殺你!」渡客說。

「你聽我說──老爺。」船夫哀求說:「那只怪兩枚銅子害了我,我得說個故事騙酒錢呀!」

「我,要,殺,你!」渡客仍然冷冷的說。

那隻鐵條樣的手臂緊緊地扼著船夫的脖子,使得他仰臉朝天,嘴吐白沫,而匕首的光亮使他不敢睜開眼睛。

忽然間,烏黑的天頂裂開一條慘白的閃電,緊跟著一聲震耳欲聾的暴雷,豆大的雨點便潑簌簌的急瀉下來。整個江面都搖晃起來,一忽兒浪潮把渡船抬到半空去,一忽兒又將它陷進黑窟。

渡客仍然舉著刀,對船夫說:「我給你最後一點時間,讓你說話,說呀,你──」

船夫聲音有些顫硬:「嗨,客人,你看,這天,這雷雨,這江,這船。──你可以戳我一刀,但你要曉得,只要我鬆開手裡的木漿,客人,你將難逃我的命運哩!──在這種天氣,沒有我撐著這條船。憑你,客人,你是無法上岸的。」

一個大浪使船身整個埋在水花裡,渡客緩緩的鬆脫了手:「分開來划罷,船家!──別誇你的本事,要曉得我一樣可以弄服一條船,在這種天氣。」

倆人暫時都忘掉一切的划著船,雨點打濕了他們全身。雷暴裂著,在每一道慘白的閃光掠過時,他們都可以看到恐怖的、憤怒的江的景象。

倆人都睜大眼,披散著髮,奔命的向前划,一直划進蘆葦叢生的沙汀。

渡客喘息著:「噯,船家,我相信我的故事比你說得更精彩。可是,這倒霉的天氣沒能讓我說完!」

船夫吐出一口血,打艙板底下抽出一把防身用的板刀說:「我怕你受驚嚇的關係,所以,剛剛我才寧願空著手哩!」

倆人又陷入可怕的靜默裡,划船到岸邊;剛才的一切都過去了,誰也不再提它。

雨還在暴裂的雷聲裏落著,渡客牽了牲口,正當要走的時候,忽然,船夫一晃手裏的刀,攔著船頭說:「若果我真的不是對你說故事,客人!我看你怎樣離開這條船?」

渡客一步一步向後退,一個聲音充滿他的腦子,那不是故事!那不是故事!──他的匕首在風雨中失落了,他手裡仍緊緊地握著藍布小包袱,一道閃光使他看見船夫那張無表情的臉,露兇光的眼和緊蹙的眉,逐漸朝他逼來。

「你……你……」渡客吶吶的吐出幾個字。

船夫突然舉起刀,把它扔進江裏去,然後像瘋漢一樣無緣無故的狂笑起來。

渡客丟下雙倍的船錢,走了!慘白的閃電照亮了身後的大江……

故事講到這裏,雨也就停了。也許江上的暴雨之夜使我產生恐懼和幻覺,也許過量的烈酒使我沉醉和暈眩,我感到我彷彿變成故事裏的主人──渡客,而把老漁人親切的笑臉看成船夫慘白的臉了。

不管怎樣,那故事對於我,有一種極大的、神奇的魔力,使我終夜未曾閤眼。

「你為什麼會想起來為我說這個故事呢?老爹。」我說。

「沒有什麼──我偶爾想到:一個單身客人和一匹牲口罷了。你不會再遇到那種事的,我不是告訴你那隻渡船早就腐朽了?」他笑著說。

「我想到沙汀上去看看那條船,老爹。」

「嗨,不必那末認真。」老漁人的笑臉收斂了:「世上多的是真真假假的事情,你權且當作故事聽罷!」

── 司馬中原 民國四十八年著作

「昨夜扁舟雨一蓑,滿江風浪夜如何?今朝試卷孤篷看,依舊青山綠樹多。」

很多年以前,我想讀點老蔣統治時期的「反共」題材的作品,在那之前,我只讀過一篇很長的報告文學類的作品『匪區歸來記』文筆不是太好,說的是訪問延安的故事,內容一看就是胡扯。。。朋友說,你想讀啊,那就讀司馬中原的『狂風沙』吧。後來還讀過幾篇別的,每讀完一篇,就罵聲奶奶的,心想在台灣爬格子寫文章,也太好混了吧。

心想在台灣爬格子寫文章,也太好混了吧。

LINE 929292

CCR - Have You Ever Seen the Rain HD (360p)

還是當普通人好,當普通人不會為間諜盯上了而發愁哈。

看著圖片,其飛行方式,應該很難模擬的。我有一點兒懷疑真實性和可操作性。因為畢竟我學過空氣動力學,很難想象能展翅飛起來的機械動力和機械效率。

这幅画的色彩光影构图都是绝美的,很喜欢啊,洞庭大概是想让这三幅合并为一幅当中没有分割线的图吧?这也难为木匠师傅了。

梧葆兄的故事一开始让我看到了很美的一幅江边画卷,读着读着有点像惊悚故事了,还是很喜欢。

前几天看了老树的演讲视频,其中他提到他曾到上海图书馆、北京国家图书馆查阅了很多民国时期的旧报刊杂志如《良友》、《北洋画报》、《联华画报》、《现代画报》,作为他画画的素材,发现那时期的社会其实很温良很有趣味的,这和我们一直认为的战争动乱民不聊生不一样。现在我退休有时间了,就想听听我们这辈子没有听到过的故事。

我試著花了一小時,完成了第一道縫的一大半,別人可能不大看得出來,但真正玩後期製作的人,一眼就能看出來的,所以作罷。

俺也用了木匠兄類似的方法 , 分三張各自校正 .

就是沒辦法做到無縫 , 紋路很難對齊 , 縫隙沒法抹掉 .

但誠如木匠兄所說的 , 原圖斷開後少掉了一部份 . 很難弄回來 .

呵呵 , 梧桐越來越有概念 .

俺就是看它很美 , 才從牆上拍來 .

想回家拚合起來 , 但太難了 .

俺也弄不出來 , 不過發現木匠兄整治出來的三張圖 , 比俺的還要端正 , 所以就用這個做基礎 , 拿來拼接 .

因為那縫隙的印象實留在腦中在太深刻 , 所以每次看都疑神疑鬼的 .

嗯,我弄的仔細看能看出破綻,但一般人應該是看不出來的:

小時候學過繪畫,雖然沒有畫成任何一幅畫,但繪畫的基本功還是學了一些的。沒在繪畫時用上,然而用於修整照片,竟然還有點用。

二位大师都很赞啊,只是洞庭的色彩太过浓郁有点像画了。

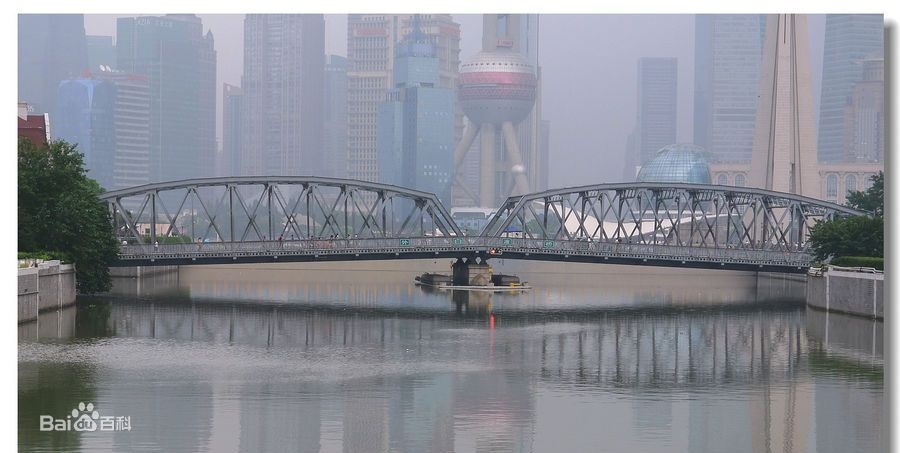

我做了一个小视频,色彩浓郁的外白渡桥,不知道你们是否能打开。

哈哈哈~接受梧葆兄的批评,这座铁桥是上海的外白渡桥,横跨在黄浦江和苏州河之间,清咸丰六年(1856年)10月建成,名为“威尔斯桥”,最早的时候中间设活动桥面,船只驶过时须起吊,行人需交“过桥税”后方能过桥。它是中国的第一座全钢结构铆接桥梁和仅存的不等高桁架结构桥梁。

我对这座桥蛮有感情的,年轻时和老公谈恋爱,他家住虹口区我家住南市区,我们见面经常走外滩和外白渡桥,后来结婚了有了女儿,我们每天上班带着女儿乘公交车都要经过外白渡桥和外滩到十六铺小东门,我们厂就在那里。这样在外白渡桥上来回近20年。

接图了接图了,能弄的都是心灵手巧,我只是来看热闹的人哈。

梧桐姐拍的外白渡桥视频我看了,这桥也是上海的一张名片吧,对于姐来说,见证了你的恋爱婚姻生活,意义深远。

能打開 , 視頻很漂亮 .

蘇州河上的外白渡橋 , 這可是大大有名 , 算是上海的大地標 .

此外 , 蘇州河也相當有名 .

蘇州河是一條東西向的河流 , 由西向東流 , 穿過上海市區 .

最後與南北向的黃浦江交會 , 也就是流入黃浦江 .

這就是交會的地方 , 看到的水面就是黃浦江 .

同時也可以看到垂直方向 , 蘇州河上的外白渡橋 .

只是蘇州河的出口被鐵柵欄堵住 , 大概是不讓人從蘇州河把船開進黃浦江 .

這是近照 .

這是夜景 , 蘇州河上的外白渡橋 .

東方明珠塔上往下拍 , 黃浦江 , 還可以看到右邊的蘇州河 , 以及河上閃亮的外白渡橋 .

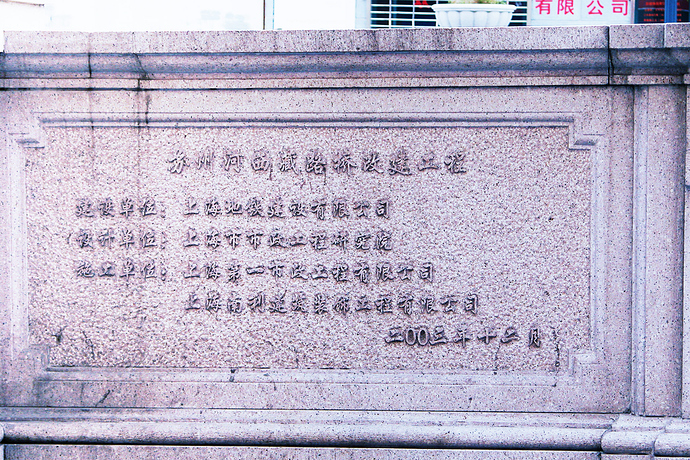

蘇州河上還有個更有名的地方 , 往上游走 , 可以看到這條橋 .

這條這條橋在民國時代叫做垃圾橋 , 可有名啦 , 不過現在叫做這個 .

再看橋邊這條路 , 在民國時代叫做北西藏路 , 但現在叫做西藏北路 , 也是有名的 .

為啥有名呢 ? 再看旁邊這條路 . 咦 ? 晉元路 ? 是不是有點感覺啦 ?

且看橋下的蘇州河邊上 , 這棟灰色建築 .

這就是大名鼎鼎的四行倉庫 .

呵呵 , 晉元路 , 有印象了嗎 ?

蘇州河有多寬呢 ?

看這樣子 , 大概是幾十米 , 應該不超過百米 . 只要會游泳的人都不難游過 .

當年楊惠敏就是從蘇州河南岸的公共租借區 , 游過蘇州河 , 到達北岸的四行倉庫 , 見到謝晉元 .

之所以要游過 , 是因為當時河上的垃圾橋已被日軍封死 .

但要游也不簡單 , 因為河面上還有日軍的砲艇 .

這些都是歷史啦 .

嗚呼 , 梧葆老兄 , 你怎會不知道蘇州河和外白渡橋 ?

呵呵 , 這問題俺後續再說 , 四點多啦 , 該睡了 .

赞的!高手!