所謂「仁者人也」。

人之性即天性,亦即自然之理,如違反自然之理,就是反乎人道,拂乎人性,其人必敗,其國必亡,有人性與無人性,即國家興亡所由判,所以大學說:「拂人之性,菑必逮乎身。」

總之,我們復興國家,就要把自己汨沒的人性與仁德修明起來,恢復轉來,如此則道亦就在其中了,這就是「率性之謂道」的所在。

其實這並不是什麼勉強的工夫,因為天命天性與天道本是一貫的,所謂修道,實在即求合乎自然之理。

無論何事何物必有此理存乎其間,能研究此理而求合之,一切事業未有不成功的,大學所謂即物窮理的工夫,我們做將領的人不可不知,尤其是中庸所講天命天道與人性一致之理,我們如能真實領悟,便可成為合乎天理、循乎人性、堂堂正正、俯仰無愧的一個人,這樣自己立定做人的基礎,再以做人的道理來教導部下,使之成功立業,只要這樣來做,那教育就有把握,這亦就是「修道之謂教」的意義所在。

(二)「道也者不可須臾離也,可離非道也。」朱子對此二語的說明,是說「道之體備於己,而不可離」,蓋謂天命不過是道之本體,而吾人生存於宇宙之間,每個人便各具有其與自然之理——與天性相通的道,所以說道之本體,即具備於吾人本身以內,而不可須臾以離,一離開了道,便是違背天性,反乎自然之理,亦即違反天命,就要凌亂紛擾,茫昧昏迷,有如歧路,有如黑夜,不但人生本務,覺得茫然,而且妄行謬說,顛倒混淆,結果未有不敗德喪身的。

另一方面說:我們既知所謂「道」,必然合乎人之天性,縱使其一時為人慾私利所迷,而自童稚以至老耄,這個「道」存在我們各人心中,是沒有一刻離開的。

所以我們立身處世,要問所行是否合乎正道?

更要自己省察我所萌的意念如何?

我所做的這件事情自問良心安不安?

譬如惻隱之心,羞惡之心,是非之心,都為人性所本具的,有時為了某種私念所蔽,作了反乎人性的事,過後思量,總覺得有些不安,這就是道不可須臾離的證明,這亦就是孟子所謂「是非之心,人皆有之……是非之心,不待慮而知,不待學而能,是故謂之良知」的所在。

凡是合乎道的行為,當清明在躬時,必然覺得非這樣不可,否則凡是違理背道的行動,雖然做了,過後總不免發生懷疑,乃至愧悔,覺得自己為什麼要那樣做呢?

因為這種行為,便是「非道」的行為,故說可離「非道」,而道是沒有一分一秒可以離開的。

(三)「戒慎乎其所不睹,恐懼乎其所不聞。」這是朱子所謂「存養省察之要」的「省察」工夫,實質上此「戒慎恐懼」,是對人心惟危而言,「不睹不聞」是指天命而言,因為人心乃出於形氣之私,易為物欲所動,私心所蔽,甚至戕物圯類,骨肉相殘,到了無所不為的危險時候。

是故學者必須戒慎恐懼,常存天理之本然,而使之不離須臾。古之所謂「上帝臨汝,毋貳爾心」是也。

這戒慎恐懼的省察工夫,如洋析之,乃是屬於省察之「省」的工夫,亦就是反省工夫。

但就一般而言,所謂「省察」者,就是對於一切事物言行,都要時時內省,時時體察,不過大家要知道,這戒慎恐懼並不是害怕,而是求其所以不怕,「戒慎」就是警戒、防備、慎重的意思,「恐懼」就是「自反」「自省」「自強」的工夫,其在個人修養上來說,不但大眾耳目彰聞的地方,不敢苟且,就是暗室之內,獨居之地,也沒有一刻懈怠。

如拿到軍事上來應用,就是時刻留心,時時戒備,對於容易忽略或沒有發見的地方,更要嚴防密察、顧慮周到的意思。再進一步說,凡是已經所見所聞的東西,無論他如何險惡,都不過是如此,只要我們能運用其人人所具有的理性與技能,總有克制他的方法,即使一時無法克制,那亦可設法來避免這已經發見的險惡,而不為他所克制或消滅。

不過大家應知道這種主動的避免其不可克制的險惡,亦就是無形的克制險惡的一種方法,乃有其戒慎恐懼積極精神的作用,而決非如畏難卻顧,被動的逃避者可比。

但是你所未曾發見、未曾聽到的東西,就是你所未曾料及或不及預防的東西,倒是更要特別小心,時時檢察,不致突然的為敵所乘,而險遭不測之變,指致無端的失敗,這真是最要戒慎恐懼的了。

所以我們無論在作戰之先草擬計劃,或是臨時與敵對戰,都非戒慎恐懼不可,軍情唯恐絲毫洩漏,時刻防範敵人窺知我方的虛實,而且要預防不測,所以準備唯恐有絲毫不周,或竟為敵人所乘,故一切準備設計,都要特別注重彈性與機動,這才是將領的本務、制勝的要訣。

所以我常以無聲無臭、主宰虛靈、不睹不聞、戰戰兢兢為箴,這就是指戒慎恐懼而言的。

中國古今來多少成功立業的名將,據他們自己所說的,如諸葛武侯以至於近代的曾胡,其得力全在戒慎恐懼四字,運用其全副精神在計劃與戒備方面,唯恐不周到,唯恐不嚴密,決沒有一些慌張忽略的習性,反之凡是疏忽大意,驕矜自滿,以不知為知,以不能為能,或未備而詭言已備,或小勝而誇張大勝,那未有不害事誤國,乃至身敗名裂的。

(四)「莫見乎隱,莫顯乎微,故君子慎其獨也。」這是承上文而來,乃說明其「慎獨」工夫的重要。

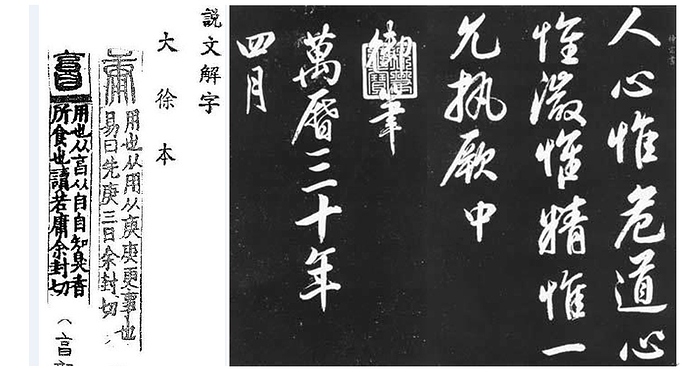

所謂慎獨者,就是「惟精惟一」的「精一」之謂。

亦可說是慎者精也,獨者一也。因為道心之微,如沒有慎獨精一工夫,不易顯現。

所以這莫見莫顯的省察工夫,如詳析之,乃是屬於省察之「察」的工夫。就是上面所說「精則察乎二者之間而不雜也」的精察工夫。

此即古之所謂「君子之心,常存敬畏」,就在人所不見不聞的隱微之處,也不敢有絲毫忽略,時時保持其本性之靈明,而加以慎獨精察,不使有違天逆理之所為。

因之這莫見莫顯四字,亦就是闡明其天性之本質,與天性隱微的狀態,亦即指「道心惟微」而言。除此之外,再無法形容其天性與道心之真相了。

但這所謂「莫見乎隱,莫顯乎微」這兩句話,驟觀之,似乎矛盾不可解,其實乃有至理,所謂「莫現乎隱,莫顯乎微」者,是說天下顯著彰明的事物,莫過於隱蔽與細微的所在。

所以正文第十一章說「君子之道費而隱」,「費」就是「現」的意思,「隱」就是「微」的意思,這話怎樣說的呢?

詩經裏有兩句話:「潛雖伏矣,亦孔之昭」,其意思是說無論掩藏在地下水底的隱蔽事物,雖然潛伏在底下不見不聞之處,也都是很明顯的,這是說天下本沒有隱蔽的事物,只要你能留心觀察,沒有一件不是很彰著顯露的。

所以我常常說,軍事上無所謂特殊的秘密,凡是無人不知、無人不見之點,才是真秘密,才是最大的秘密,要從人人能知能覺而卻容易為人忽略的所在,去尋求發現,才是探索秘密的最高方法!

舉例來說,前天遇到一位海軍將領說:「他們舉行參謀測驗時,問牛起立的時候,其前後四腳是那一隻先站起來?沒有幾個人答得出來,其實牛起立時,是兩只後腳先站起來,乃人人所見的,這是很淺顯普通的一件事,只是平常人不留意罷了!」

又有一個陸軍將領說:「他們從前考陸軍大學時,其口試題目是問你剛才上樓的時候,樓梯共有幾級?此極平常而易答之問題,你只要上樓的時候略為留心一點,就不難回答,但如你不留心,就成為最難答的問題了。」

所以我們學習軍事的,必須懂得「莫現乎隱,莫顯乎微」的道理,刻刻注意,事事留心,一點不大意,一絲一毫也不肯疏忽隨便放過,這樣方可以致勝,而且就能立業。

現在一般人所認為奧妙隱微的秘密,實在皆是日常淺顯之事,有時或暴露在我們前面,而不加注意,更不知戒慎與恐懼,這所謂「視而不見,聽而不聞」,凡是這種「心不在焉」的人,決不能即物窮理,如此當然要以易為難,雖明亦昧,難怪他見到很平常的事,亦要作為極秘奧而驚恐了,這樣那裏可以任大事做將領呢?

我還可再進一步的說,軍事上無所謂奧妙隱微,總不外乎天理與人情,遇到極危險困難的時候,祇是平平常常誠誠實實的照天理人情做去,切不可有一些取巧的行為,亦不可存有一點徼倖之心,如果你平時只想取巧投機,或臨到危險,倉皇無主,就想徼倖求免,那是未有不敗的道理,我們只要存著「始終不渝」的誠意,和最後犧牲的決心,還有什麼可怕!

這在正文第十四章已說得很明白,所謂「君子居易以俟命,小人行險以徼倖」,乃是指我們做官長的,指揮作戰,當然隨時可有出奇制勝,和冒險犯難的行動,但決不可投機取巧,越分犯禮,自居於「行險徼倖」的小人!

以上是就「莫現乎隱,莫顯乎微」的道理,說明我們軍人對事對物注意之點,不可稍有怠忽之意。

至於就個人修養上說:則所謂幽暗之中,細微之事,跡雖未形,其幾已動,人雖未知,己則知之灼然,在這個時候,便應該痛下慎獨存誠的工夫,這就是我所謂「窮理於事物始生之處,研幾於心意初動之時」的道理。

要知道存於中者,未有不形於外,若不趁你初有惡念私心萌芽的時候,誠誠實實的立刻戒懼,立刻遏止,則這個惡念便會潛滋暗長,凡存有這樣私心惡念的人去帶兵,不但不會成功,而且必將失敗,不但其心理要怕死,而且還要怕見其部下了。

要知道我們將兵之道,最主要者就在如何能如孫子所說:「令民與上同意,可與之生,可與之死,而民不畏危」的一點上,如你真要使民不畏危,無他,那就在你自己先要無畏,就是先要你自己不怕死,如何能做到不怕死,那就要如 總理所說的軍人要「別是非,明生死」,而且要「以死為榮」「以死為樂」,亦就是古人所謂「朝聞道,夕死可矣」,凡是這樣能為道為主義而死,以身殉道、以死為榮為樂的人,必然是對其道與主義的認識,具有至誠,而毫無私心存於其間了。

否則如其不能這樣存誠袪私,並無誠意為國家為革命為主義來犧牲,而分心於身家生命做官發財的自私觀念,則在臨危之際,當然就要多所牽慮,亦就要偷生怕死,這樣就是有私,即不能存誠,亦即不能有勇,臨到危險的時候,就不能為其部下的表率了。因為你既心裏怕死,則你雖不說,而你的部下看見你所表現的一言一行,早已知你心中存有不可告人的私念,則你的人格,必然為部下所鄙賤!

即使你在表面上如何掩飾,即使你對上官可以欺瞞一時,而對部下是萬不能隱瞞過去的。

因為部下與你,是無時無地不在共同生活和作業之中,所謂「十目所視」、「十手所指」、「如見肺肝」就是這個意思。

如果那樣,亦就是等於你心裏已著了鬼,就不但要時時怕死,要時時怕部下,而且又要怕上官怕同事,既然一切都怕,更提不起大無畏的精神了。

所以我們要達成革命軍人的最高本務,第一步著手之處,即在能慎獨存誠,屏除自私觀念,保持無畏精神,視此自私觀念,如同魔鬼蛇蝎一樣,必須努力袪除這個毒害,而以慎獨存誠來代這私慾惡念,隨時隨地,要以堂堂正正,做一個俯仰無愧的人來自勉,亦就是一切行動,都以國家民族為前提,決心為革命主義來犧牲,如抱定了這樣不成功便成仁的大無畏的決心,即誠意之所存,行動之所著,必然光明正大,必能使部下信從,民眾感服,如此即所謂「無欲則剛」。

以身作則,來領導民眾,統率部下,自然可以做到「可與之生,可與之死」的境地。

因之我們教兵教民之道,第一要自己公正無私,存誠無畏;第二才可使部下與民眾人人能信服無畏。

換言之就是 總理所說我們革命軍人要學「不怕死」。譬如現在國勢危急,民族被辱到此地步,我時常聽到人說:「我們即使要打敗仗,也須一戰!」或說「姑且一戰」。

這種話最要不得,我們軍人作戰的決心,必須是不開戰則已,若既開戰打了仗,當然要操必勝之權,所謂「姑且一戰」云云,便是徼倖和投機心理之表現,這徼倖和投機心理,其動機完全是一種失敗主義,而其實就是一種怕死心理從中作祟所形成的。

須知我們不戰則已,如決心作戰,就非打到最後勝利不可,所以作戰必先要有必勝的信心,而且要上下一心,共同一致,發揮其大無畏精神,使部下知道只要有你這個上官在他上面領導,就必不致失敗。

這就是要引起部下對於你作將領指揮官的全人格的信仰,相信你能操最後必勝之權,無論其經過如何危險困難,遭受如何饑寒痛苦,甚至挫折失敗,臨到絕望時候,他們仍是相信你必能打破難關,挽救危局,雖死不畏,這樣才算能做到了「民不畏危」的功效。

所以我們修德立業,無論治兵治民,首先要在無私無畏、慎獨存誠,而這無私無畏、慎獨存誠的工夫,就要在不睹不聞的地方做起,所謂獨行不愧影,獨寢不愧衾,亦就是仰不愧,俯不怍,這樣久而久之,自然人格光明正大,就沒有可怕之事,亦沒有不可告人之事,那樣還有什麼部下敢畏危怕死的呢?

因為你自己這樣無畏,那他人即使要畏危怕死亦有所不敢了,更沒有不願與你生死與共的部下了。

不過這亦只有慎獨精一的工夫,而能修養保持其率性之道者,乃克奏此「可與之死,可與之生,而民不畏危」的功效。

綜合以上三、四兩節,「戒慎乎其所不睹,恐懼乎其所不聞,莫見乎隱,莫顯乎微,故君子慎其獨也」一段來說,乃是闡述「天命之謂性,率性之謂道」的「命」「性」與「道」的意義,這一段不僅說明「命」與「性」的本質,且亦說明「道」的本質所在,所謂「率性」乃是循性,即順應天性,凡是順應天性的事物,就是「道」。

換言之,「道」就是在順應天性的事物之中,所以特提「戒慎恐懼」以警惕學者,而又以「慎獨」為「率性」與「修道」工夫之要領,以指示學者,希望大家對此加以特別注意。

(五)「喜怒哀樂之未發謂之中,發而皆中節謂之和,中也者,天下之大本也,和也者,天下之達道也,致中和,天地位焉,萬物育焉。」

此未發之中,與發而皆中節之「中」,就是惟精惟一、允執厥中之「中」,亦就是說明這中和之「中」,乃是「修道之謂教」的基本工夫,以此修己、以此教人的道理。

這一段朱子解為「聖神功化之極」的所在,其實功化之極,是指「天地位,萬物育」兩句而言,而「致中和」則為聖神之事,亦就是修道臻於功化之極的基礎。

因之必須先有聖神之功,而后乃能達到功化之極——「天地位,萬物育」的效果。

現在首先要說明「中」是什麼?「和」是什麼?

照原文所說:

「中」是「喜怒哀樂之未發」時的現象,亦就是我所常說的「無聲無臭,惟虛惟微,至善至中,寓理帥氣」的現象。

「和」是喜怒哀樂發現時,一切言行皆能中節,而並無過與不及之處,這樣的「中」就是天下之大本,這樣的「和」就是天下之達道,所謂大本,就是天命之性,天下之理皆由此出,故曰大本。

所謂達道,就是率性之道,天下古今之所共由,故曰達道。

於此我對於「中」與「和」的本義,還要補充說明一下,依照朱子所說,這「中和」的性質就是「中庸」的釋義,「其所以變『和』言『庸』者——游氏曰以性情言之,則曰中和,以德行言之,則曰中庸,故中庸之中,實兼中和之義。」

我以為這中和之「中」,只是形容其心理現象,而與中庸之「中」的性質及其範圍是不盡相同的。

因為這未發之中的「中」字,乃是心未發動時之本體,澹泊沖漠,本然自得,一切無所沾染無所執著的現象,此乃專對內心和精神而言。

我們祇有在內心存著天理本然之善,而無外誘之私,更不為威武所屈,私慾所蔽,既不偏於悲觀而失望,也不偏於樂觀而放佚,止定靜安,泰然自得,這就是未發之中,乃是存養省察的「存」的工夫所由致之,亦就是修身立業之大本,此即所謂中也者,天下之大本也。

這亦就是朱子所謂「自戒懼而約之,以至於至靜之中,無稍偏依,而其守不失,則極其『中』而天地位」的境域,這實是闡明「允執厥中」的精義。但他與中庸之「中」的性質,並不是完全相同的。

中庸之中,所謂「中者,天下之正道」也者,這正道之「中」的範圍,乃是以天地萬物為一體,無分內外,亦不論心物,皆包涵於此道之中。

所以這兩個「中」字,即「中」者天下之正道,與喜怒哀樂未發之「中」,其含義雖有相同之處,而其範圍,則後者(未發之中的中字)乃包涵於前者(中者天下之正道)之中,故其性質,亦不盡相同了。

所以他說:「中庸之中,實兼中和之義則可」,但中和之義,並不能代表中庸二字整個的涵義。至於「和」的意義,乃是心理現象,已經發動時,其一言一行皆能中乎節度,就是喜怒哀樂都不過分,都能恰當,應喜則喜,應怒則怒,當哀則哀,當樂則樂。

這中節之和的現象,乃是存養省察的「養」的工夫所由致之,亦就是處世接物的圭臬,此即所謂和也者,天下之達道也。

以軍事來說,我們對部下,應用恩的地方則用恩,適當其量;應用威的時候便用威,不過其度;應賞則賞,賞當其功;應罰則罰,罰當其罪;這就是做到了發而皆中節謂之「和」,亦就是朱子所謂「自慎獨而精之,以至於應物之處,無稍差謬,而無適不然,則極其『和』而萬物育」的地步。

就以上所闡述「中和」兩字的意義而言,我認為是皆在發揮「允執厥中」一語的工夫及其致力之所在,其在靜而言謂之「中」,在動而言謂之「和」,亦可說「中」為靜中之「和」,而「和」為動中之「中」,故無論其言「中」與「和」,皆不出乎「允執厥中」的「中」字工夫之外。

這是我最近研究所得的結果。今天我們有多少部下,待我來教育?

有多少事物,待我來處理?如果動靜云為,皆能中節適度,合乎情理,便是「中和」,亦便是「允執厥中」,則無事不舉,反之若恩威倒置,賞罰不明,便是失「中」傷「和」,則處事無不舛錯,更不能帶好部下,建立軍隊了。

我們看古之名將,有判處部下死罪,其至行刑的時候而部下尚且感激涕零的,這固然得力於其存誠慎獨的工夫,養成大公無私的人格,足以感動人心,但也是由於恩威賞罰、喜怒哀樂皆中乎節度之故。

以上是講明「致中和」的意義,而實是「修道之謂教」的準則。至於所謂「天地位,萬物育」兩句,不是簡單的所能說得明白,大概的意義,就是說中和之極致,不但萬物各得遂其生存,便是宇宙一切現象,也各循其合理軌範而無不得其所。

譬如就天空現象來說,日球居太陽系之中心,沒有日球便沒有太陽系,這便是「中」為天下之大本,但天空中恆星各有其位置,行星各有其軌道與運用旋轉之躔度,於複雜之中有和諧之致,所以能各循其度而不相衝突,這便是「和」為天下之達道,就是萬物各循其性,各得其所,而不相悖,亦就是「率性之謂道」的註解。

我們因此還可以說:

天理人情本是人人所共具,此即經常萬古不變之定理,人人皆有天賦之性,天性皆具有五達道與三達德的中庸率性之道,我們教民教兵,只要窮究天理人性之本原,就人人所本有者闡發而篤行之,此即所謂「率性而行」,凡率性而行者,決無畏危苟免之心,更無怕死貪生之理,其視世界一切,必事無難事,行無難行,此亦即大智大仁大勇之表現,吾 總理之所謂「行之非艱」的大無畏精神,即由此中庸的「率性之道」所自出。

因之就可知道孫子所說:「道者,令民與上同意」之「道」,亦就是中庸的率性之道。若再推演而用之於軍事與政治,則不特可以馭眾統軍,而且就可以治國平天下。

所以「致中和,天地位焉,萬物育焉」,實際上這「中和」就是指「率性之道」,乃為治國平天下之大道。

如其反乎中和,即為偏激,為暴力,為矛盾,為衝突,必使天翻地覆,鬥爭無已,國家就無安定,人民就無養育可言了,這是我們為將領者,所不可不知的要道。.

舉例言之,我們如能秉持天理本然之性的中和之道,凡事凡物皆能反求諸身,以袪乎外誘之私,而充其本然之善,即去人欲,存天理,至誠無息,擇善固執,堅定信仰,貫徹始終,做到無念不正,無施不當,接物處事,修己教人,一切皆中乎節度,合乎事理,則不僅可以完成革命,保障民族的生存,還可以造成和平康樂的世界,使萬物皆得其用,人類各遂其生。你們做了官長的人,如真要完成革命大業,必須有此修養,與實行此率性之道纔行。

最後,再要將率性之道的「道」字本質,及其體用功效,總括說明一下。

第一章本文自「戒慎乎其所不睹,恐懼乎其所不聞,莫見乎隱,莫顯乎微」一段,是說明道之本質。而「喜怒哀樂之未發謂之中」一句,是指道之體,所以其後說明「中也者,天下之大本也」,乃指明「中」即為道之體。

「發而皆中節」句,是道之用,所以其後說明「和也者,天下之達道也」,乃指明其「和」即為道之用。

大家如能將本文第十二至二十各章,詳加研讀,則道之精義,更可徹底了解無遺了(此與第一節中所說的「中庸」整個的內容,乃以理為體,以道為用,其以道與理合一並稱,乃闡述「道理」二字不可分離的關係。

而與此處所言「道」的體與用,乃是單指道的本質而言,故其與前者性質自不相同,希望大家對於這一點,不可有所誤解)。

至於戒慎恐懼與喜怒哀樂之發與未發,皆言修道工夫,而總結於慎獨一點上。

此外還要將朱子所謂「聖神功化之極」的意義補充說明,我在前面說過「致中和」則為聖神之事,而「天地位,萬物育」乃為功化之極致,這個「聖神功化之極」的道理,就是「孔門傳授心法」,只有心領神會乃能得之,惟綜觀中庸全書要旨,其所以能致「聖神功化之極」的具體工夫,只是一個「誠」字,這個「誠」字,在第一章中雖未曾提起,但其所謂「致中和」,所謂「慎獨」,所謂「率性」,所謂「修道」,無不是有「至誠」寓於其中。