人睡觉了,大脑便处于休眠状况,只有少量脑细胞不安于眠。当然,这时的脑细胞活动恍恍惚惚,活动的层次与水平一般说来不可能太高。

我的梦,通常都做得非常傻,也就是白痴似的梦,非常可笑。传说英国某诗人梦得佳句,我20岁的时候喜欢诗,稍有闲暇就老琢磨着诗句。然而我只是一个平庸的 人。我的见识孤陋决定了我文字上的平庸,可我那时候梦中却老是有让自己感动非凡的诗句,一醒来也就忘了。于是我在床头备好笔和纸,梦中醒来若有好的诗句就 写下来。留意了很久,结果从梦中醒来後怎么也记不起梦中的诗句。从春节时开始想记录梦中佳句,只到那年初夏,有天在梦中口占,忽生灵光,很好的诗句往外直 涌。正自我陶醉哪些华丽的诗句时,突然砚台摔到地上打得粉碎——原来是一只猫在屋顶的瓦上凄厉的叫春声把我弄醒了。刚刚在嘴中念着的那几句诗记得十分真 切,我急忙抓过纸笔写了下来。写了十数来字,人就清醒多了,我看着写下的诗句发笑,原来在梦中觉得美妙无比的诗句竟是毫无意义的:

“泥溜横藤 归规预制 山海苍然五色 。。。”

我明白走火入魔的人,可以从随意的几个字中推演出一大堆後来的事情。我也明白很多人能从这几个字就应验日後我做了木匠,定居在海外,闲时还喜欢背着相机到处 跑云云。如果我现在是在做另外的事情,毫无疑问从同样的这几个字上也可以推断出来的。从此以後,我再也不会相信梦中美妙的诗句真的是很美的。

人在睡梦中,制约性的意识几近为零,思绪是旷荡的。我清醒的时候哪些岸然道貌,在梦中可能不见了。梦中的我,常常会做一些粗鄙的事情。大多数的梦无意义无逻辑毫无头绪。比如我在青年到中年的很多年头里,常常做在天上飘然轻飞的梦,在梦中的飞,就像在水里游泳那么自由。

我 还发现,用清醒之中极短的时间,就可以做一个老长老长的梦。闹钟响了过了,下一次再响是五分钟之後。我曾在这五分钟的时间里做过了一个长达好几天的梦。蒸 一锅黄粱米饭的功夫,做十数年大槐安国梦时间上足够。我猜,梦中是在整块整块地启动着人脑的记忆单元,有点像高速打印机三秒钟喷出一张纸,而不是我们手握 着笔一行一行地书写。

我有个很好的习惯,通常不起夜,所以每天早上都会有一点点尿急的压迫感。记得那是闹钟响过了之後,我原本醒了,过一会 又睡过去了。可是想拉尿,于是找厕所。在厕所边上碰到大学时一位长得很高的女同学,她要我和她一起做几道预备考研的题。我们去图书馆借书,学校的校园和教 室不是我读过的华中农大,也不是我熟悉的复旦大学或纽约大学。走廊的式样很像我小时候所在的汉口济生巷小学,但也不完全是。

在梦中我可以看 到我自己,并可以看到我在想什么。我可以看到考研考场的里面和外面,我还可以看到我不在考场之中。我报了名,没有去考试,心中很多遗憾。那位女同学——我 只知道她很高,是我的同学,却不知道她是谁。她告诉我,她自己考了很高的分数没有被录取,而我没考试就被录取了。李贤平是我的导师。李贤平叫我帮他买大 米。。。我说我背不动一大袋大米,我要拉尿,很急。找到厕所,站上尿池在拉尿的时候再一次响起的闹钟让我醒了过来。还好,没把尿拉在床上,好大的一串梦才 花了不到五分钟的时间。

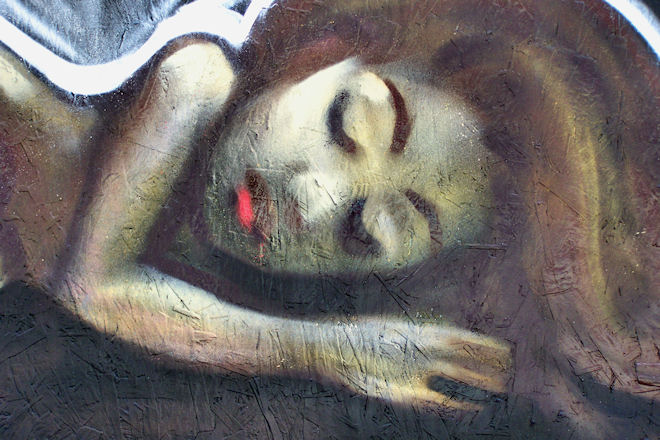

(城市女人的梦,局部,2008)

人在後天里所学得的知识,养成的逻辑思维习惯以及受纪律道德约束的思想,在梦中或许会通通地失掉。我想,梦中的我才是真正的不受约束的一个纯真的我。